Wenn der Alltag aus dem Takt kommt…

In vielen Familien ist das Lebenstempo enorm. Wie kommt es dazu? Und wie können Familien ihren Alltag entschleunigen? Von Jessica Schlepphege

Wir Erwachsenen ahnen es schon lange: Unsere Welt dreht sich viel zu schnell. Neben Arbeit und Haushalt fühlen wir uns immer häufiger selbst in den Bereichen gehetzt, die uns eigentlich Freude bereiten sollten: Familie, Freundschaften und Hobbys. Gerade Familien spüren, dass ihnen in der Wochenplanung weniger Termine und mehr Raum gut tun würden. Doch wie lassen sich die unterschiedlichen Lebensgeschwindigkeiten der einzelnen Familienmitglieder mit dem Takt der Familie und des Alltags in Einklang bringen?

Zu viele Termine

Bis zu einem gewissen Grad sind stressige Zeiten völlig normal. Immer wieder gibt es Phasen für Familien, in denen das Alltagstempo zunimmt – bei Krankheit, wenn für den Urlaub gepackt wird oder ein Projekt für Schule oder Beruf ansteht. Diese Zeiten darf es geben, in gewisser Weise beleben sie auch den Familienalltag. Dauern die Phasen des zu hohen Tempos jedoch an oder ebben sie gar nicht mehr ab, dann leiden wir darunter. Gestresste Eltern sind nicht so belastbar wie gewöhnlich, und es kommt schneller zu Konflikten. Stehen die Kinder unter Stress, reagieren sie häufig mit dem, was wir gerne als „schwieriges“ Verhalten bezeichnen. Auch dadurch steigt das Konfliktpotential. Es wird deutlich: Andauernder Stress tut Familien nicht gut.

Welche Faktoren sind es, die unseren Alltag so sehr beschleunigen? Viele Familien nennen hier nicht nur die Erziehungsaufgabe, Haushalt, Job oder angespannte Beziehungen. Immer häufiger hört man auch: Es sind die Freizeittermine. Woher kommt dieses Zuviel an Terminen? Eigentlich wissen wir doch, dass uns ein ausgewogenes Maß aus ritualisierter Zeit und freien, unverplanten Zeiträumen gut tun würde.

Begabungen fördern

Doch leider lassen wir uns allzu oft vom lange verinnerlichten Leistungsdenken antreiben oder gar unter Druck setzen. Produktivität ist das Schlagwort (oder Unwort?) unserer Gesellschaft. Und so lassen wir auch unsere Kinder schon früh spüren, welchen Stellenwert Lernen und Leistung haben. Denn wir möchten natürlich nicht, dass sie einfach nur in der Natur herumstromern, wir haben ein Programm für sie. Dahinter steckt nach Ansicht des Neurobiologen Gerald Hüther in erster Linie unsere Zukunftsangst, verbunden mit den Hoffnungen und Erwartungen für unsere Kinder. Deshalb fordert er zusammen mit dem Kinderarzt Herbert Renz-Polster in ihrem Buch „Wie Kinder heute wachsen“: „Statt die Kindheit mit einem geheimen Lehrplan zu füllen, von dem wir weder wissen, ob er wirklich zu den Herausforderungen der Zukunft passt, noch welche Kosten er unseren Kindern aufbürdet, sollten wir die Kindheit ihrem fundamentalen Zweck überlassen: dass Kinder wachsen können – von unten nach oben.“

Wir dürften uns als Eltern also entspannen und darauf vertrauen, dass unsere Kinder sich auch ohne Musikunterricht, Sportverein und Fremdsprachenkurs gesund entwickeln werden. Ja, dass die Zeiten des freien Spiels und der Langeweile sogar nützlich für die gesunde Entwicklung und das Lernen sind.

Gleichzeitig wollen wir die Gaben, die Gott in jeden hineingelegt hat, aber auch nicht vergraben. Auch die beiden Autoren stellen fest, wie gut es Kindern tut, wenn sie sich mit ihren Talenten in die Gemeinschaft einbringen können. Es gilt daher, ein gesundes Maß sowie natürliche Wege zu finden, um Talente zu entwickeln und die Freizeitwünsche der Kinder zu berücksichtigen. Der Schlüssel liegt darin, sich nicht von Zukunftsängsten leiten zu lassen, sondern die Freude an der Begabung in den Mittelpunkt zu stellen. Dann kann diese für die Kinder, für die restliche Familie und die erweiterte Gemeinschaft zur Bereicherung werden.

Anwesend und ansprechbar

Die Anzahl der Termine sind einer der Faktoren, die unseren Alltag so temporeich erscheinen lassen. Nicht selten empfinden wir unser Leben aber auch als stressig, weil wir es nicht bewusst leben. Die Woche ist schon wieder vorbei – und wir haben das Gefühl, gar nicht dabeigewesen zu sein.

Achtsamkeit lautet hier das Schlüsselwort. Es liegt in unserer Hand, wie wir unseren Alltag erleben. Ob wir einen schönen Moment wie das gemeinsame Essen mit Nebensächlichem verbringen (Stichwort Smartphone) oder ganz anwesend und ansprechbar sind. Ob wir gedankenverloren durch die Woche stolpern oder jeden Schritt bewusst nehmen. Ob wir blind unseren Verpflichtungen nachkommen oder unsere Umgebung, die Natur, unsere Mitmenschen und vor allem unsere Lieben mit wachem Geist wahrnehmen und genießen.

Wenn wir den Tag achtsam begehen, erleben wir diesen erwiesenermaßen als länger und entspannter. Außerdem kann uns Achtsamkeit helfen, in stressigen Situationen gelassener zu reagieren oder diese ganz zu vermeiden. Denn wer im Moment ganz anwesend ist, begreift schneller, was einen Vorgang (Hausaufgaben machen, Schuhe anziehen …) gerade so sehr verzögert: Das Kind hat Hunger/muss auf Toilette/braucht gerade Sicherheit …

Außerdem gilt: Wer einen achtsamen Blick auf die eigenen Bedürfnisse hat, dem bleibt mehr Kraft für den Alltag. Das Bewusstsein für Bedürfnisse spielt im Familienalltag also eine große Rolle.

Bedürfnisse wahrnehmen

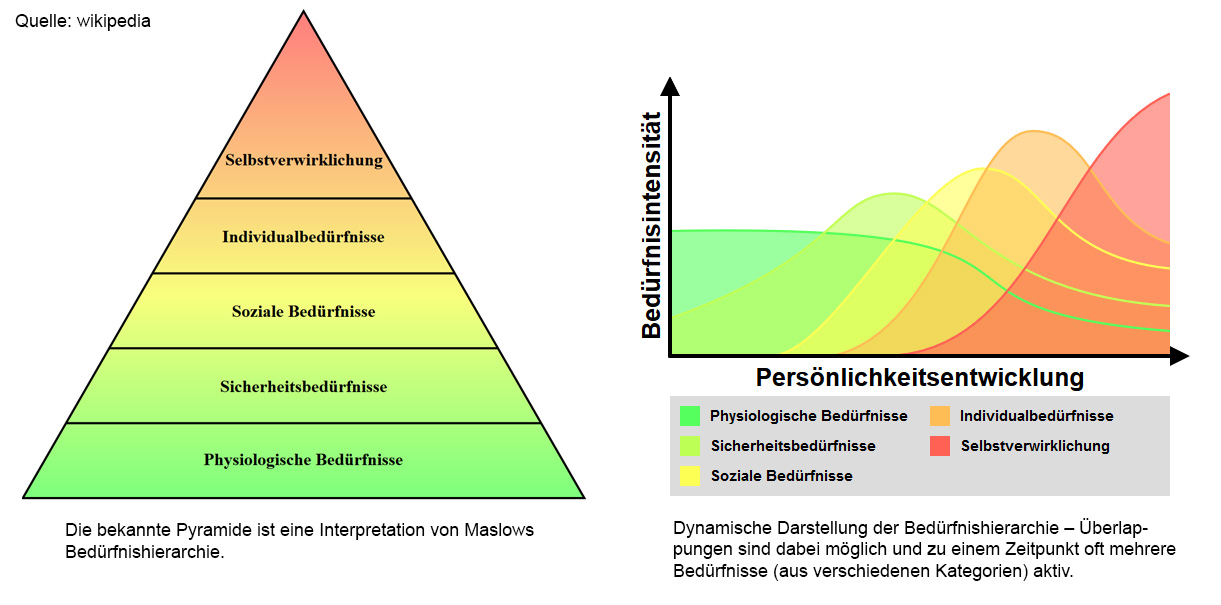

Für Familien gilt, wie für jeden einzelnen Menschen, die Bedürfnispyramide nach Abraham Maslow:

5. Selbstverwirklichung

4. Bedürfnis nach Anerkennung/Individualbedürfnisse

3. Soziale Bedürfnisse

2. Sicherheit

1. Grundbedürfnisse

Diese Pyramide besagt: Erst wenn unsere existenziellen Grundbedürfnisse nach Nahrung, Schlaf, Wärme und das Bedürfnis nach Sicherheit befriedigt sind, können wir uns allem Weiteren widmen. Diese Erkenntnis scheint trivial, und doch sind es gerade die unerfüllten Bedürfnisse, die sich im Alltag immer wieder als Stolpersteine und Zeitfresser bemerkbar machen. Sei es, dass das Baby im ungünstigsten Moment in die Windel macht, das Kindergartenkind vor lauter Unterzuckerung keinen Schritt mehr gehen mag oder der Teenager aufgrund von Schlafmangel überreagiert. Je kleiner die Kinder, desto bedeutender ist die Rolle der Eltern als Bedürfnisstiller. Und in vielen Fällen sind sie es auch, die erst einmal dahinter kommen müssen, welches Grundbedürfnis des Kindes gerade erfüllt werden möchte. Gleichzeitig sollten sie aber auch ihre eigenen Bedürfnisse nicht aus dem Blick verlieren.

Dieses Jonglieren der vielen Bedürfnisse erfordert ein Aufbrechen der Pyramiden-Hierarchie. Das stellen Julia Dibbern und Nicola Schmidt in ihrem Buch „slow family“ fest. Sie haben beobachtet, dass die untersten drei Bedürfnisse nicht aufeinander aufbauen, sondern sich gegenseitig bedingen. So sind Eltern viel eher in der Lage, Bedürfnisse zu stillen, wenn sie auch in guten Beziehungen leben. Diese betten sie in ein soziales Netz, in dem Aufgaben, Verantwortung und Termine auf mehrere Schultern verteilt werden können. Beziehungen bewirken wiederum, dass wir uns wohl, sicher und eingebunden fühlen. Aus dieser inneren Sicherheit heraus schöpfen Eltern nicht nur die Kraft und Liebe, die sie für ihre Kinder benötigen, sie bildet auch eine sichere Basis für das Bedürfnis nach Anerkennung und Selbstverwirklichung.

Einen Gang zurück

Nicht nur das Lebenstempo – das allzu oft von außen vorgegeben wird – bestimmt unseren Familienalltag, sondern auch die unterschiedliche Taktung jedes einzelnen Familienmitglieds. So bunt, wie Menschen sind, so viele Möglichkeiten gibt es auch, um den Familienalltag zu einem erfüllenden und ausgewogenen Lebensabschnitt für alle zu gestalten.

Umso wichtiger ist es, nicht starr an einem Konzept festzuhalten, sondern je nach Familienzusammenstellung und Lebensphase immer wieder neu zu entscheiden, wieviel Programm und wieviel Freiraum allen gut tut. Während die junge Familie mit einem Kind den Alltag gern lebendig gestaltet, möchte eine Familie mit drei Kindern vielleicht lieber einen Gang zurückschalten. Kommen die Kinder ins Teenie-Alter, verschieben sich Bedürfnisse und Freiräume wieder neu. Hier kann es helfen, sich als Eltern und Familie regelmäßig zusammenzusetzen, um alle Rhythmen und Bedürfnisse in das aktuelle Alltags-Modell hinein zu komponieren. Denn was sich im Alltag stressig anfühlt, ist von Familie zu Familie verschieden. Letzten Endes brauchen wir vor allem eines: ruhige Momente, in denen wir uns sortieren, unseren Alltag reflektieren und ihm bei Bedarf eine neue Richtung geben können. Wir müssen uns klar werden, was uns wichtig ist und was Einzelne brauchen. Alle Familienmitglieder dürfen lernen, dass manchmal Kompromisse notwendig sind, um das Zusammenleben entspannt zu erleben.

Familien brauchen Zeit: um sich selbst und die innige Gemeinschaft nicht zu verlieren, um Beziehungen, Gedanken und Herz zu sortieren. So werden auch wieder Kräfte und Kreativität für Neues freigesetzt.

Jessica Schlepphege hat Englische Fachdidaktik und Erziehungswissenschaften studiert. Sie ist Botschafterin der Anti-Sklaverei-Bewegung www.ijm-deutschland.de, arbeitet als freie Autorin und lebt mit ihrem Mann und den drei Kindern in der Nähe von Karlsruhe.